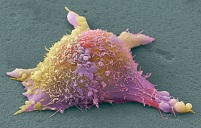

Все клетки организма обладают способностью перерабатывать ненужные или поврежденные белки и повторно использовать их аминокислоты в качестве «строительного материала». У раковых клеток эта система (под названием аутофагия) имеет патологически повышенную активность: с помощью нее клетки избегают повреждения при химиотерапии и других типах лечения. Ученые из Медицинской Школы Перельмана (Perelman School of Medicine), Онкологического Центра Абрамсона (Abramson Cancer Center), а также Школы Наук и Художеств (School of Arts and Sciences) при Университете Пенсильвании (University of Pennsylvania, США) разработали новый потенциальный препарат, который ингибирует клеточный аппарат аутофагии и способствует уничтожению раковых клеток у мышей.

Программы по предотвращению или замедлению развития диабета 2 типа у пациентов группы высокого риска позволили бы снизить число пациентов с данным заболеванием и сократить затраты на лечение. К такому выводу пришли ученые в результате недавнего исследования, проведенного Национальными Институтами Здоровья (National Institutes of Health, США).

Результаты I фазы клинических испытаний нового лекарства из класса противораковых препаратов с эпигенетической направленностью действия подтвердили его безопасность для человека.

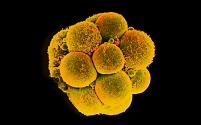

Международная команда ученых во главе с доктором Кайоко Танака (Kayoko Tanaka) из Университета Лестершира (University of Leicester, Великобритания), смогла получить новые сведения об организации цитоскелета клетки и впервые увидеть изменение его строения в период формирования гамет – репродуктивных клеток. Полученные данные могут быть использованы при лечении больных, страдающих различными заболеваниями (в том числе синдрома Дауна, лиссэнцефалии (нарушения формирования коры больших полушарий головного мозга) и рака), вызванными нарушением регуляции таких элементов цитоскелета, как микротрубочки. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Раннее заселение кишечника бактериями у новорожденного ребенка очень важно для развития пищеварительного тракта и иммунной системы. Результаты недавнего исследования, опубликованные в журнале Genome Biology, показали, что разница в заселении микроорганизмами кишечника между детьми, находящимися на грудном и искусственном вскармливании, сказывается на работе генов, связанных с иммунной системой и защитой от патогенов.